Titel:

Darlehensrückzahlungsanspruch, Erblasser, Geschäftsbesorgung, Beweiswürdigung, Darlegungs- und Beweislast, Überzeugungsbildung, Darlehensgewährung, Darlehensanspruchs, Darlehensgeber, privates Darlehen, Vorsorgevollmacht, Auftragsverhältnis, Einnahme-Überschuß-Rechnung, Herausgabepflicht, OLG Brandenburg, Darlegungslast, Ergebnis der Beweisaufnahme, Vollmachtswiderruf, Rückzahlung, Verfahrensfehler

Schlagworte:

Rückzahlungsanspruch, Darlehensrückzahlung, Beweiswürdigung, Vollmachtsmissbrauch, Auftragsverhältnis, Stundungsvereinbarung, Berufungszurückweisung

Vorinstanz:

LG München I, Urteil vom 29.01.2025 – 9 O 2123/24

Fundstelle:

BeckRS 2025, 22381

Tenor

1. Der Kläger wird darauf hingewiesen, dass der Senat beabsichtigt, die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 29.01.2025, Az. 9 O 2123/24, gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen.

2. Hierzu besteht Gelegenheit zur Stellungnahme binnen drei Wochen nach Zustellung dieses Beschlusses.

3. Innerhalb dieser Frist können sich die Parteien auch zum Streitwert äußern, den der Senat beabsichtigt auf 12.000,00 € festzusetzen.

Entscheidungsgründe

1

Der Kläger nimmt die Beklagte auf Rückzahlung von 12.000,00 € nebst Zinsen in Anspruch.

2

Der Kläger, Bruder der Beklagten, ist auf Grund Testaments vom 24.03.2015 Alleinerbe seiner am ... .2023 verstorbenen Mutter. Diese besaß ein Girokonto bei der …. Davon ließ sich die Beklagte am 20.04.2023 auf Grund einer von der Erblasserin am 03.12.2022 unterzeichneten formularmäßigen Vollmacht (Anlage K 6) einen Betrag von 12.000,00 € auf ihr eigenes Konto überweisen. Der Verwendungszweck lautete auf „Ablösung Darlehen …“.

3

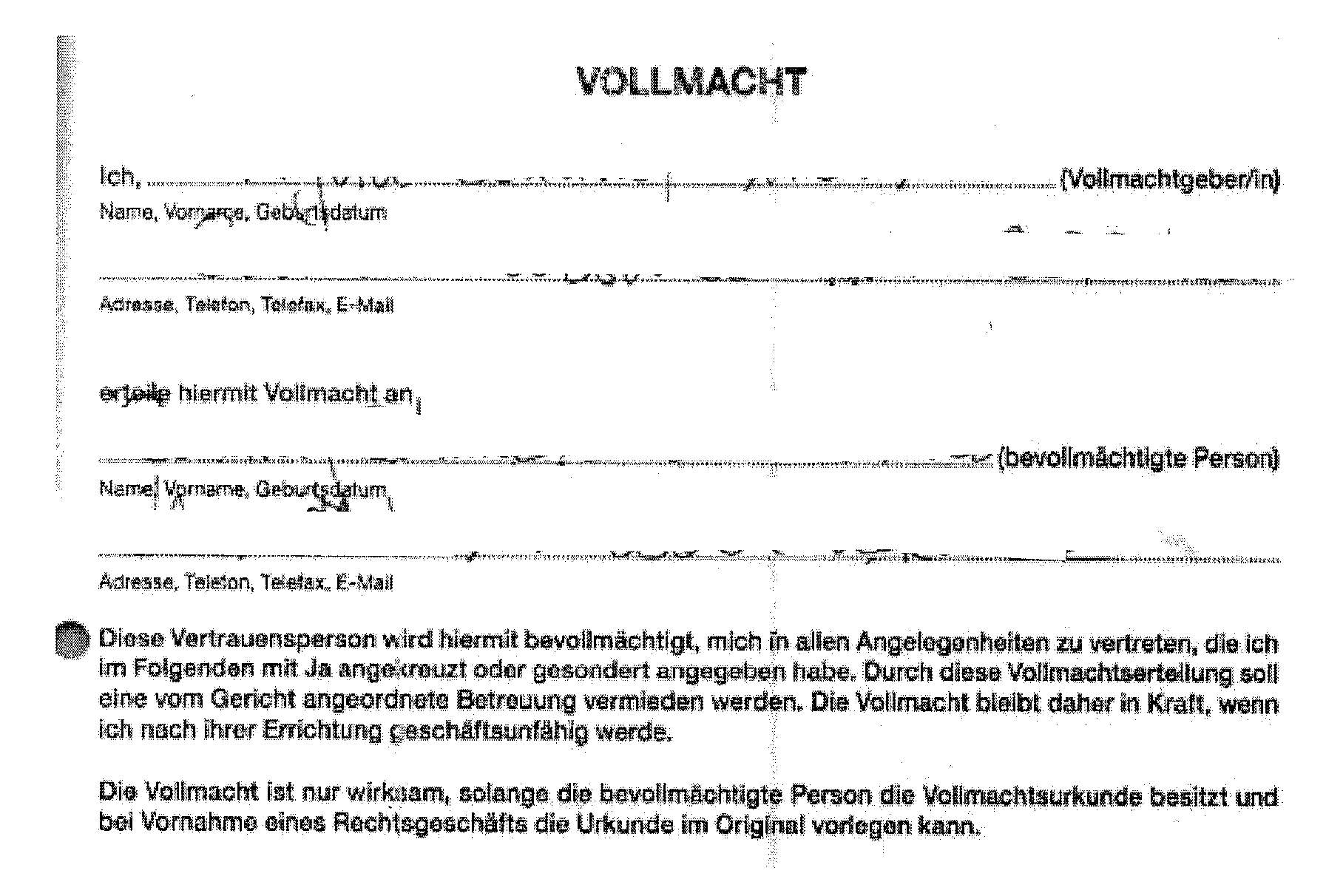

Die Vollmacht lautete auszugsweise wie folgt:

„

4

Mit Schreiben vom 27.04.2023 (Anlage K 5) ließ der Kläger die Vollmacht widerrufen.

5

Mit der Klage hat der Kläger von der Beklagten die Rückzahlung von 12.000,00 € verlangt, da sie zur Abhebung, wie er meint, nicht berechtigt gewesen sei. Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Nach dem Tod der Erblasserin habe der Beklagten ein fälliger und durchsetzbarer Darlehensrückzahlungsanspruch in Höhe von 12.000,00 € aus § 488 Abs. 1 BGB zugestanden. Nach der durchgeführten Beweisaufnahme sei das Gericht davon überzeugt, dass die Beklagte der Erblasserin im Jahr 2005 ein Darlehen in Höhe von 12.000,00 € gewährt habe, welches auch zur Auszahlung gekommen sei. Weiter sei das Gericht davon überzeugt, dass das Darlehen bis zum Tod der Erblasserin gestundet worden sei.

6

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner Berufung.

7

Der Senat beabsichtigt die Berufung gemäß § 522 Abs. 2 S. 1 ZPO als unbegründet zurückzuweisen, da er einstimmig davon überzeugt ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat, die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Senats durch Urteil nicht erfordert und eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist.

8

Die angefochtene Entscheidung des Erstgerichts ist richtig. Das Ersturteil beruht nicht auf einer Rechtsverletzung (§§ 513 Abs. 1, 546 ZPO). Vielmehr rechtfertigen die Tatsachen, die der Senat im Rahmen des durch § 529 ZPO festgelegten Prüfungsumfangs der Beurteilung des Streitstoffes zugrunde zu legen hat, keine andere Entscheidung. Zur Begründung nimmt der Senat zunächst Bezug auf die zutreffenden Ausführungen des Erstgerichts. Zu ergänzen ist Folgendes:

9

Ein Anspruch des Klägers als Rechtsnachfolger seiner verstorbenen Mutter (§ 1922 Abs. 1 BGB) ergibt sich weder aus § 667 BGB (Herausgabe des aus einem Auftrag Erlangten) noch aus §§ 687 Abs. 2 Satz 1, 681 Satz 2, 667 BGB (Herausgabe des aus angemaßter Eigengeschäftsführung Erlangten) oder § 280 Abs. 1, 3, § 283 BGB (bei fehlendem Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung und Unmöglichkeit der Herausgabe nach § 667 BGB) oder § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB oder § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266 StGB bzw. § 246 StGB (vgl. Pamp, ErbR 2013, 194, beck-online).

10

1. Der Kläger hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Herausgabe des aus der Geschäftsbesorgung Erlangten gemäß § 667, § 1922 Abs. 1 BGB.

11

a. Zu Recht hat das Landgericht in der der Vollmacht vom 03.12.2022 zugrunde liegenden Abrede der Beklagten und der Erblasserin die Vereinbarung über eine unentgeltliche Geschäftsbesorgung und mithin ein Auftragsverhältnis im Sinne von § 662 BGB gesehen.

12

Der Auftrag als rechtlich bindender Gefälligkeitsvertrag ist von den Gefälligkeiten des täglichen Lebens und gesellschaftlichen Zusagen abzugrenzen. Bei ihnen fehlt im Gegensatz zum Auftrag der Rechtsbindungswille der Parteien (Berger in: Erman BGB, Kommentar, 17. Auflage 2023, § 662 BGB, Rn. 7).

13

Ob ein Rechtsbindungswille vorhanden ist, ist nicht nach dem nicht in Erscheinung getretenen inneren Willen des Leistenden zu beurteilen, sondern danach, ob der Leistungsempfänger unter den gegebenen Umständen nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte auf einen solchen Willen schließen musste. Es kommt darauf an, wie sich dem objektiven Beobachter das Handeln des Leistenden darstellt. Eine vertragliche Bindung wird insbesondere dann zu bejahen sein, wenn erkennbar ist, dass für den Leistungsempfänger wesentliche Interessen wirtschaftlicher Art auf dem Spiel stehen und er sich auf die Zusage des Leistenden verlässt oder wenn der Leistende an der Angelegenheit ein rechtliches oder wirtschaftliches Interesse hat. Ist dies hingegen nicht der Fall, kann dem Handeln der Beteiligten nur unter besonderen Umständen ein rechtlicher Bindungswille zugrunde gelegt werden. Ein Bindungswille wird deshalb in der Regel bei dem sogenannten Gefälligkeitshandeln des täglichen Lebens, bei Zusagen im rein gesellschaftlichen Verkehr oder bei Vorgängen, die diesen ähnlich sind, zu verneinen sein (BGH, Urteil vom 21. Juni 2012 – III ZR 291/11 –, Rn. 14, juris m.w.N.).

14

Ein Auftragsverhältnis kann nicht schon aus einer bloßen Bevollmächtigung also solcher abgeleitet werden (OLG Braunschweig, Urteil vom 28. April 2021 – 9 U 24/20 –, Rn. 21, juris m.w.N.).

15

Auch allein aufgrund einer eingeräumten Kontovollmacht kann noch nicht auf das Vorliegen eines Auftrages geschlossen werden (OLG Brandenburg, Urteil vom 19. März 2013 – 3 U 1/12 –, Rn. 82, juris m.w.N.).

16

Der Erteilung einer Vorsorgevollmacht mit umfangreichen Befugnissen zugunsten des Bevollmächtigten hingegen liegt in der Regel nicht nur ein bloßes Gefälligkeitsverhältnis, sondern ein Auftragsverhältnis zugrunde (OLG Brandenburg, Urteil vom 19. März 2013 – 3 U 1/12 –, Rn. 82, juris m.w.N.), insbesondere falls ein Familienangehöriger im Rahmen einer Vorsorgevollmacht Geldgeschäfte für einen anderen Familienangehörigen vornimmt (OLG Brandenburg, Beschluss vom 1. Juni 2023 – 3 U 47/23 –, Rn. 7, juris). Ein besonderes persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber spricht in der Regel nicht gegen einen Auftrag im Sinne von § 662 BGB (OLG Brandenburg, Beschluss vom 1. Juni 2023 – 3 U 47/23 –, Rn. 7, juris m.w.N.).

17

Nach diesen Maßgaben war hier von einem Auftragsverhältnis nach § 662 BGB auszugehen. Bei der Vollmacht vom 03.12.2022 handelte es sich um eine Vorsorgevollmacht, die die Beklagte berechtigte, die Erblasserin in allen Angelegenheiten zu vertreten, das Vermögen der Erblasserin zu verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen, Erklärungen aller Art abzugeben und entgegenzunehmen sowie Anträge zu stellen, abzuändern, zurückzunehmen, namentlich über Vermögensgegenstände jeder Art zu verfügen. Für die Erblasserin standen dabei wesentliche wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel.

18

b. Die Beklagte hatte sich am 20.04.2023 aufgrund der ihr seitens der Erblasserin erteilten Vollmacht vom 03.12.2022 (Anlage K 6) einen Betrag von 12.000,00 € auf ihr eigenes Konto überweisen lassen und war demgemäß grundsätzlich nach § 667 BGB i.V.m. § 1922 Abs. 1 BGB zur Herausgabe von 12.000,00 € an den Kläger verpflichtet.

19

Von dieser Pflicht wurde die Beauftragte und Beklagte jedoch frei, wenn sie das aus der Geschäftsbesorgung Erlangte bestimmungsgemäß verwendet hatte (vgl. BGH, Urteil vom 17. April 2008 – III ZR 27/06 –, Rn. 9, juris).

20

Das war vorliegend der Fall, denn der Beklagten hatte gegen den Kläger gemäß den Feststellungen des Landgerichts nach dem Tod der Erblasserin ein fälliger und durchsetzbarer Darlehensrückzahlungsanspruch in Höhe von 12.000,00 € aus § 488 Abs. 1 Satz 2 BGB zugestanden.

21

Das Berufungsgericht ist grundsätzlich an die von dem erstinstanzlichen Gericht festgestellten Tatsachen gebunden, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen, § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Solche Anhaltspunkte können sich insbesondere aus Verfahrensfehlern des Erstgerichts ergeben.

22

Ein solcher Verfahrensfehler liegt namentlich dann vor, wenn die Beweiswürdigung in dem erstinstanzlichen Urteil den Anforderungen nicht genügt, die in § 286 Abs. 1 ZPO normiert und von der Rechtsprechung hierzu entwickelt worden sind (BGH, Urteil vom 12. März 2004 – V ZR 257/03 –, BGHZ 158, 269-282, Rn. 9).

23

§ 286 ZPO bestimmt, dass das Gericht unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses der Beweisaufnahme „nach freier Überzeugung“ zu entscheiden hat und in dem Urteil die Gründe anzugeben hat, die für die Überzeugungsbildung „leitend“ waren. Es muss dabei einerseits erkennbar werden, dass der Parteivortrag erfasst und in Betracht gezogen wurde und eine individuelle und argumentative Auseinandersetzung mit dem Beweiswert eines Beweismittels erfolgt ist (BGH, Urteil vom 03. November 1987 – VI ZR 95/87 – juris). Der Tatrichter muss sich aber andererseits im Urteil nicht mit jedem denkbaren Gesichtspunkt, jeder Behauptung und jeder Zeugenaussage ausdrücklich auseinandersetzen. Erforderlich ist nur, dass sich aus den Gründen ergibt, dass eine sachgerechte Beurteilung im Sinn von § 286 Abs. 1 ZPO überhaupt stattgefunden hat (Doukoff, Zivilrechtliche Berufung, Rn. 447 m.w.N. unter Fn. 1524). Fehler der von § 286 Abs. 1 ZPO geforderten Beweiswürdigung sind Widersprüche, Lückenhaftigkeit der Würdigung, ein Verstoß gegen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze, sonstige Widersprüchlichkeiten sowie die Verkennung des Beweismaßes (BGH, Urteil vom 13. Mai 2009 – IV ZR 211/05 –, juris).

24

Zutreffend ist das Landgericht ausweislich S. 10 der Urteilsgründe im Rahmen des § 667 BGB von einer die Beklagte treffenden Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach § 488 Abs. 1 Satz 2 BGB ausgegangen. Denn die Darlegungs- und Beweislast für die auftragsgemäße (abredegemäße) Verwendung der vom Auftraggeber überlassenen Mittel trifft nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Geschäftsführer (BGH, Urteil vom 21. Juni 2012 – III ZR 290/11 –, Rn. 32, juris), d.h. die Beklagte.

25

Das Landgericht hat im Einzelnen die individuellen Gründe dargelegt, die für seine Überzeugungsbildung, wonach die Beklagte der Erblasserin im Jahr 2005 ein Darlehen in Höhe von 12.000,00 € gewährt hatte, welches auch zur Auszahlung gekommen und bis zum Tod der Erblasserin gestundet worden war, leitend waren. Die Beweiswürdigung ist widerspruchsfrei, nachvollziehbar, deckt sich mit den aus dem Protokoll erkennbaren Angaben der Beklagten sowie Zeugenaussagen und läuft weder den Denkgesetzen noch allgemeinen Erfahrungssätzen zuwider. Dass das Landgericht aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme nicht von dem Gegenteil überzeugt war, lässt einen Verstoß gegen § 286 ZPO nicht erkennen, denn dass die Erblasserin im Jahr 2011 über Mieteinnahmen in Höhe von 40.062,49 € und über Gesamteinkünfte in Höhe von 130.312,72 € verfügt hatte (Berufungsbegründung, S. 2 bis 6, Bl. 8 bis 12 d. OLG-Akte) oder das Darlehen weder in der Einnahmeüberschussrechnung aus den Jahren 2012 und 2017 erwähnt worden war, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Erblasserin 2005 vermögend war oder 2005 kein Darlehen erhalten hatte. Auch die Würdigung des Erstgerichts bezüglich der Vereinbarung einer Stundung bis zur ausreichenden Liquidität der Erblasserin, spätestens deren Tod ist nicht zu beanstanden. Dass die Beklagte die Rückzahlung des Darlehens durch die Erblasserin bis zu deren Tod bzw. ausreichender Liquidität zu Lebzeiten hinausschieben wollte, ergibt sich eindeutig aus den Angaben der Beklagten, die von dem Landgericht als für glaubhaft befunden worden waren. Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, dass sich die Erblasserin damit stillschweigend einverstanden erklärt hatte. Damit aber war der Darlehensrückzahlungsanspruch der Beklagten (§ 488 Abs. 1 Satz 2 BGB) vorliegend erst mit dem Tod der Erblasserin fällig geworden.

26

Dass die Erblasserin der Beklagten die Vollmacht habe entziehen wollen, weil der Zeuge … nach seiner Aussage 2019 die Finanzen der Erblasserin übernommen habe (Berufungsbegründung, 6, Bl. 12 d. OLG-Akte), ist unbehelflich, da die Erblasserin der Beklagten erst im Jahr 2022 Vorsorgevollmacht erteilt und diese auch bis zuletzt nicht widerrufen hatte. Der Kläger verkennt, dass er nicht seine Überzeugungsbildung an die Stelle der Überzeugungsbildung des Gerichts setzen kann. Nicht maßgeblich ist daher, was aus seiner subjektiven Sicht feststeht bzw. falsch oder unglaubwürdig erscheint.

27

Soweit der Kläger die Herren … und … als Zeugen benennt für seine Behauptung, seit der angeblichen Darlehensgewährung sei ein solches Darlehen in keinerlei Unterlagen aufgetaucht, d.h. es sei in keiner Einnahmeüberschussrechnung als Aufwendung zur Instandhaltung der Immobilien geführt bzw. als Privatdarlehen festgehalten worden (Berufungsbegründung, S. 10/11, Bl. 16/17 d. OLG-Akte), handelt es sich hierbei um neue Angriffsmittel i.S.v. § 520 Abs. 3 Nr. 4 ZPO, die – unabhängig von der Frage von deren Entscheidungserheblichkeit für den von der Beklagten behaupteten Darlehensanspruch – jedenfalls gemäß § 531 Abs. 2 ZPO präkludiert sind.

28

2. Der Kläger hat auch keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Herausgabe des aus der Geschäftsbesorgung Erlangten gemäß § 687 Abs. 2 Satz 1, § 681 Satz 2, § 667 BGB, § 1922 Abs. 1 BGB.

29

Nach Normwortlaut und Systematik setzen Ansprüche aus § 687 Abs. 2 BGB ein fremdes Geschäft voraus, das sich der Geschäftsanmaßer ohne Berechtigung durch eine Handlung und mit Eigengeschäftsführungswillen anmaßt (MüKoBGB/F. Schäfer, 9. Aufl. 2023, BGB § 687 Rn. 14, beck-online).

30

Die angemaßte Eigengeschäftsführung greift im Sinne einer Berechtigung im engeren Sinne nicht ein, wenn sich der Geschäftsanmaßer auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann (MüKoBGB/F. Schäfer, 9. Aufl. 2023, BGB § 687 Rn. 22, beck-online).

31

Das war vorliegend der Fall, denn der Beklagten hatte gegen den Kläger (§ 1967 BGB) gemäß den Feststellungen des Landgerichts, an die der Senat nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO gebunden ist, nach dem Tod der Erblasserin ein fälliger und durchsetzbarer Darlehensrückzahlungsanspruch in Höhe von 12.000,00 € aus § 488 Abs. 1 Satz 2 BGB zugestanden.

32

3. Mangels Verletzung einer Pflicht aus dem Auftragsvertrag (§ 662 BGB) war die Beklagte dem Kläger zudem nicht zum Schadensersatz nach § 280 Abs. 1, 3, § 283 BGB, § 1922 Abs. 1 BGB verpflichtet.

33

4. Der Kläger hat gegen die Beklagte ferner keinen Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB, § 1922 Abs. 1 BGB auf Herausgabe des ohne rechtlichen Grund Erlangten.

34

Nach dem unstreitigen Parteivorbringen steht außer Frage, dass das Vermögen der Beklagten zu Lasten des ererbten Vermögens des Klägers einen Zuwachs in Höhe von 12.000,00 € erfahren hat. Der auf § 812 Abs. 1 BGB gestützte Anspruch ist dem Kläger deshalb zuzusprechen, wenn dies ohne Rechtsgrund geschehen ist.

35

Dafür, dass die herausverlangte Vermögensmehrung ohne Rechtsgrund besteht, trägt grundsätzlich der Kläger die Darlegungs- und Beweislast. Wer einen Anspruch geltend macht, muss das Risiko des Prozessverlustes tragen, wenn sich die sein Begehren tragenden Tatsachen nicht feststellen lassen. Er muss deshalb grundsätzlich alle anspruchsbegründenden Tatsachen behaupten und im Bestreitensfalle beweisen. Dieser Grundsatz gilt auch, soweit sogenannte negative Umstände wie das Fehlen eines Rechtsgrunds anspruchsbegründend sind. Jedenfalls dann, wenn geklagt wird, weil der Beklagte in anderer Weise als durch Leistung des Klägers etwas auf dessen Kosten ohne rechtlichen Grund erlangt habe, kann allerdings hinsichtlich der Darlegungslast eine Erleichterung für den Anspruchsteller bestehen. Derjenige, der im Prozess die Herausgabepflicht leugnet, kann nämlich gehalten sein, die Umstände darzulegen, aus denen er ableitet, das Erlangte behalten zu dürfen. Denn jede Partei hat in zumutbarer Weise dazu beizutragen, dass der Prozessgegner in die Lage versetzt wird, sich zur Sache zu erklären und den gegebenenfalls erforderlichen Beweis anzutreten (BGH, Urteil vom 14. November 2006 – X ZR 34/05 –, BGHZ 169, 377-383, Rn. 9).

36

Vorliegend hat die Beklagte insoweit vorgebracht: Sie, die Beklagte, habe der Erblasserin im Jahr 2005 ein Darlehen in Höhe von 12.000,00 € gewährt und ausgezahlt. Die Rückzahlung sei nach dem Tod der Erblasserin erfolgt – aufgrund einer über den Tod hinaus bestehenden Vollmacht – durch die Beklagte selbst. Der Anspruch auf Rückzahlung der Darlehenssumme sei zum Zeitpunkt der Überweisung nicht verjährt gewesen, da eine Stundung seitens der Beklagten gewährt worden sei.

37

Die Beklagte hat hiermit ihrer Darlegungslast genügt. Zweifelhaft ist, ob bei dieser Konstellation auch von einer Beweislast der Beklagten auszugehen ist.

38

Teilweise wird angenommen, dass bei Abhebungen von Sparkonten mittels einer Vollmacht des Kontoinhabers abweichend von dem sonst bei § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB geltenden Grundsatz generell derjenige, der die Abhebung tätigt, den behaupteten Rechtsgrund für die Abhebung beweisen muss (vgl. etwa OLG Bamberg, Urteil vom 25. Februar 2002 – 4 U 116/01 –, juris; Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, Urteil vom 10. Dezember 2009 – 5 U 31/09 –, juris). Diese Rechtsprechung kann sich zumindest insoweit auf das Urteil des BGH vom 5. März 1986 – IVa ZR 141/84 – stützen, als darin – in Bezug auf eine dort von der Bevollmächtigten ausdrücklich behauptete Schenkung der abgehobenen Geldbeträge – von der Beweislast der Bevollmächtigten ausgegangen wurde.

39

Ob im vorliegenden Fall genauso zu entscheiden ist, kann dahinstehen, denn eine non liquet Situation lag hier nicht vor. Vielmehr hatte das Landgericht im Wege der gebotenen Gesamtwürdigung die Überzeugung gewonnen, dass die Beklagte der Erblasserin im Jahr 2005 ein Darlehen in Höhe von 12.000,00 € gewährt hatte, welches auch zur Auszahlung gekommen und bis zum Tod der Erblasserin gestundet worden war. An diese Feststellung ist der Senat nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO gebunden.

40

5. Die Beklagte haftet dem Kläger auch nicht aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266 StGB bzw. § 246 StGB, § 1922 Abs. 1 BGB, da sie weder auftrags- oder weisungswidrig noch unberechtigt Geld vom Konto der Erblasserin auf ihr eigenes Konto überwiesen hat.

41

1. Bei dieser Sachlage wird schon aus Kostengründen empfohlen, die Berufung zurückzunehmen. Im Fall der Berufungsrücknahme ermäßigen sich die Gerichtsgebühren vorliegend von 4,0 auf 2,0 Gebühren (Nr. 1222 des Kostenverzeichnisses zum GKG).

42

2. Angesichts der beantragten Abänderung des Urteils wird der Streitwert für das Berufungsverfahren auf 12.000,00 € festzusetzen sein.

43

3. Zu diesen Hinweisen kann der Kläger binnen der oben gesetzten Frist Stellung nehmen. Der Senat soll nach der gesetzlichen Regelung die Berufung unverzüglich durch Beschluss zurückweisen, wenn sich Änderungen nicht ergeben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit einer einmaligen Verlängerung der Frist zur Stellungnahme zu diesem Hinweisbeschluss nur bei Glaubhaftmachung triftiger Gründe – wozu im Allgemeinen nicht eine nur allgemein geltend gemachte Arbeitsüberlastung zählt – gerechnet werden kann (OLG Rostock OLGR 2004, 1).